雛子の父「寛太」こと寛ちゃん。

作中では雛子の怨敵かのように扱われていてかわいそう。

深水雛子は「女・娘」であることを強いられているのを嫌っていましたが、深水寛太も「男・父」であることを強いられていました。

寛太は父親として頑張ろうとしていただけではないか!というのが持論です!

不器用でかわいそうでヘイトたっぷりの寛太を救いたい!

雛子と寛太って実は似ている。

寛ちゃんこと寛太。

結構雛子と似ていると思っています。

| 寛太 | 雛子 |

|---|---|

| 昔は明るかった。笑っていた。(母、君江談) | 子供のころは明るかった。(回想などによる) |

| 酒に逃げている。 | (赤い)薬に逃げている。 |

| 理想の父親であることを強いられている。 | 理想の娘であることを強いられている。 |

| 雛子への表現が不器用。 | 親、友達との付き合い方が不器用。 |

| 弟分に裏切られるトラウマ | 幼少期に”男女”からハブられるトラウマ |

| 口喧嘩の末。娘に追い込まれて暴力、手を出してしまった。(一線を超えてしまう) | ED1。追い込まれて最後は暴力に走る。包丁による刺殺。 |

ざっと似ていると思う個所を羅列しました。

これだけでも寛太は雛子と似ている点があると思えると思います。

父と娘。

この立場が二人の明確な違いであり、すれ違う原因にもなっている。

雛子は嫌っているけど根本的なところは似ているのではないか。

時代の圧力。父親というプレッシャー

本編を語る上での「家制度」

ちょっと脱線。調べてみると1898~1947年に「家制度」っていうのがあったようです。

「家主」=父親が「家」を統率する制度になっています。

ちなみに「家主」以外の、妻や子供を「家族」と言っていた模様。

素直に言いますが、主にウィキペディアを参照に他サイトから収集しました。

家主の概略と要約ですが。

家主は家族の結婚、居住地などに対する決定権を持っていて、財産を相続する権利も持っている。「家」単位で見ると相当な権力者になる。

だけど家族も離籍を覚悟すれば自由に人生を決められたとなっており、懲罰することもできないので独裁者にはなれなかったようです。

そんな権力者だから、家族を扶養する義務はあったようです。権利と義務。

1947年に「家制度」は廃止。されたものの「家父長制」として1960年ごろも考えは強く残っていたようです。

寛太は父親をしなくてはならない

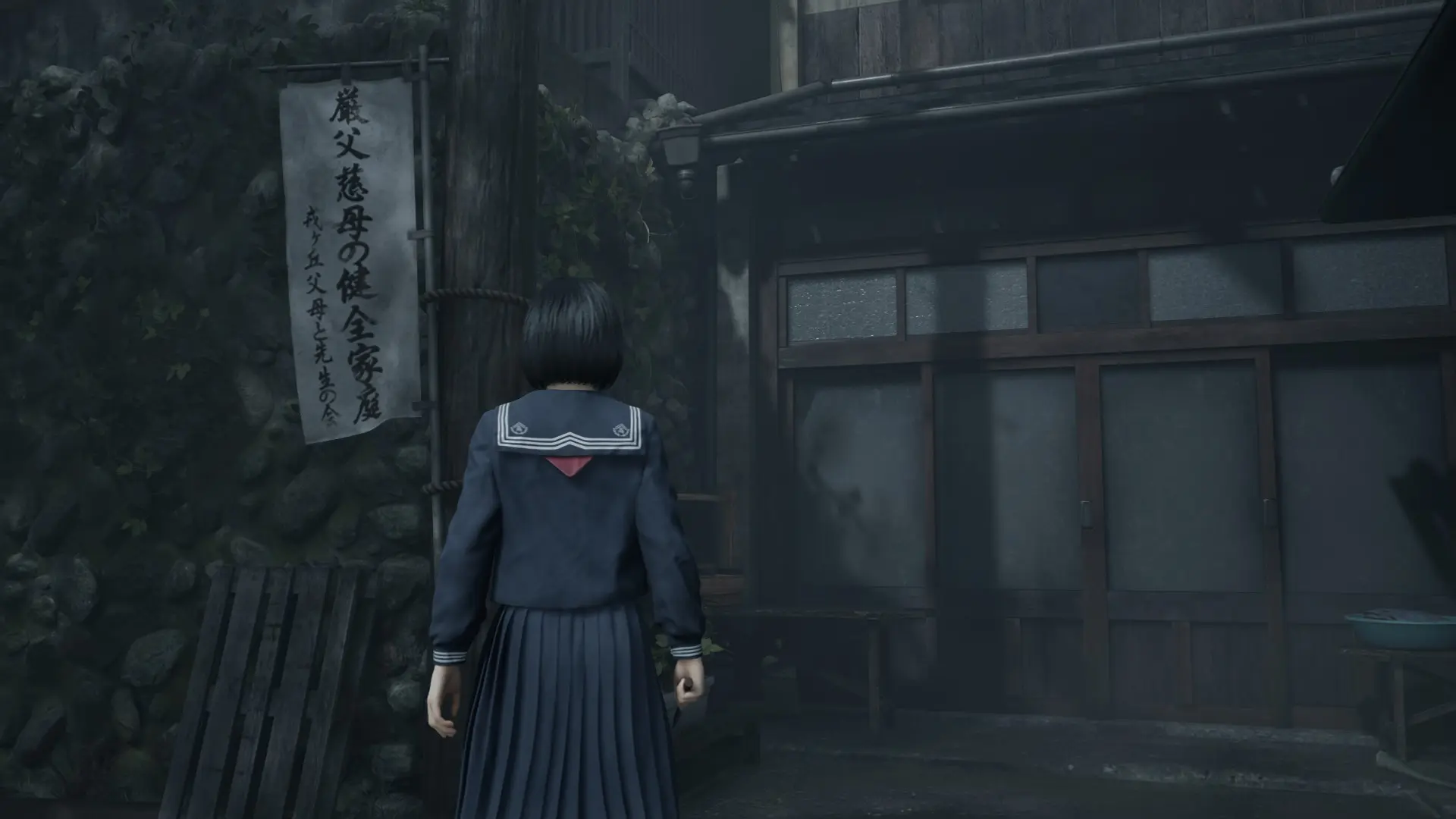

戎ヶ丘に掲げられる「厳父慈母(げんぷじぼ)」といった旗。

読んで字のごとく。厳しい父親と優しい母親。これが子供を健全に育む理想の家庭環境と信じられていました。

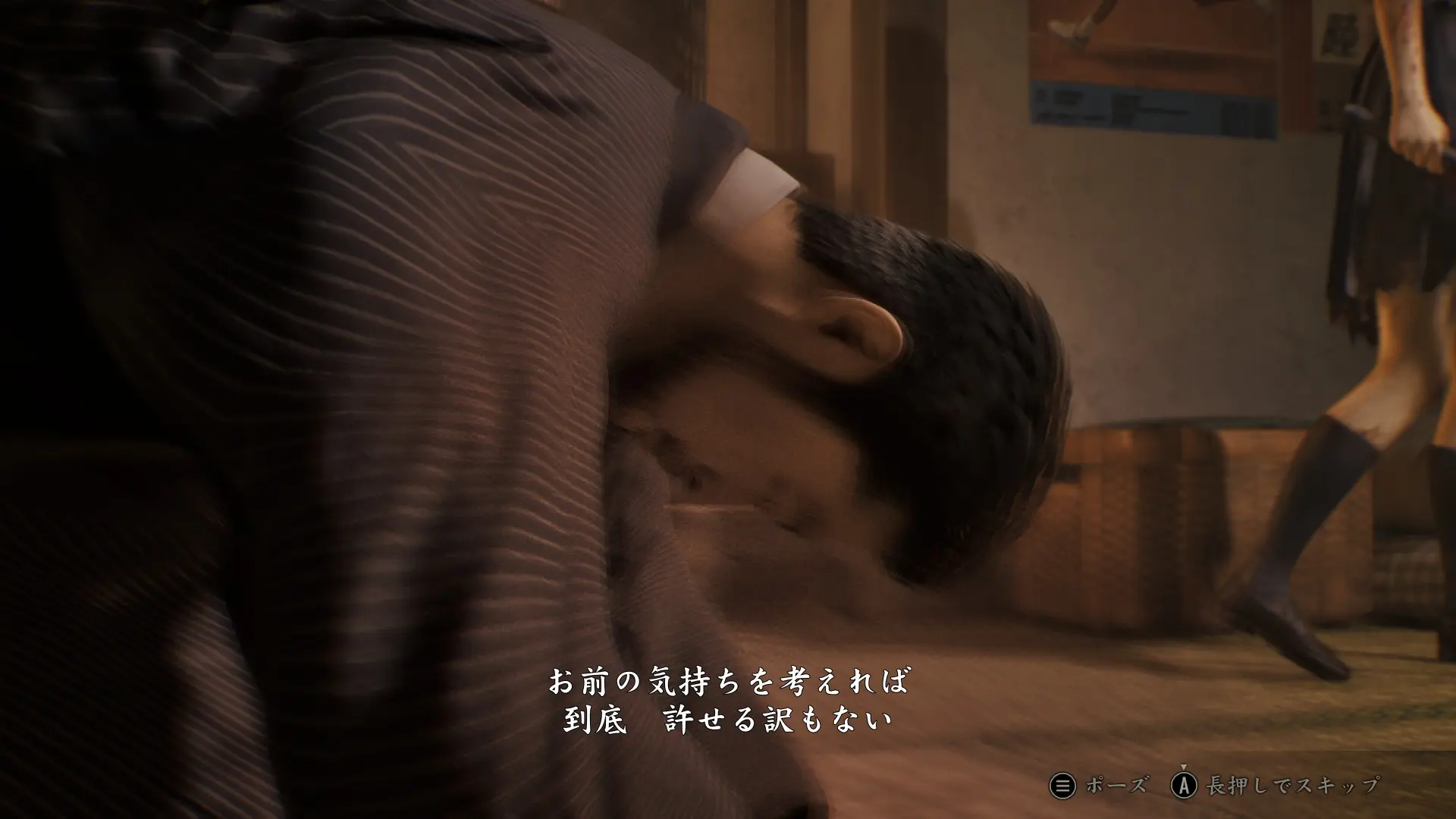

「子供に怖がられる位が 威厳のある父親だと誤解していた」

という寛太の謝罪と後悔。

かといって包丁投げるとか一線を超えてヤバいのはそう。

「結婚するもしないも お前が自分で決めて構わない」

このセリフには度肝を抜かされますな。雛子も驚いたと思う。

この時代の理想の父親像に寛太はなろうと、もがき頑張っていたのではないか。

私はそう思う。

寛ちゃんもかわいそう

雛子は理想の娘を押し付けられ、女かくあるべしという考えに対し反発していました。

しかし寛太は父親という立場に反発できない。妻や子供を養う必要がある。子供を前に雛子のように考える時間はもうない。その立場から逃げることは当然できない。

そのすべてに責任が伴う。妻も病気だしいろいろ限界なんだと思う。

雛子は実際自由の身なのだ。

各エンディングを見ればわかる。

自分の考えで「駆け落ち」しようが「嫁入り」しようが「まだ結婚をしない」といった、自分の考えで行動を起こせるし未来が変えられる。

しかし自由には責任が伴うもの。責任から逃げる時間が雛子にはまだある思っている。

時代の移り変わりと、娘の反抗期とさまざまな重責に耐える寛太は頑張っている!!

けんかしたら妻の君江には勝てないし、娘には怖がられるし。

なんだか可哀そう

【まとめ】寛ちゃんだって時代の被害者なんだもん!

本編ではおそらく神様の影響もあって嫌なところにフォーカスして描写されていたと思います。

お酒に逃げた寛ちゃんは当然ダメ。包丁を投げた寛ちゃんもっとダメ。

父親かくあるべしと教育と、借金の自責の念。妻の病気。雛子なみにぐちゃぐちゃになっている寛ちゃんは誰が救ってくれるのだろう。

妻だったんだと思う。優しいところを知っていたから、君江は離れなかったんだと思う。

そこらへんをもう少し親子で話が出来ていたら物語の結末が変わったと思うな。

出来ていなかったからサイレントヒルfなんですけどね!!

ちょっと寛ちゃんに同情しません???