今回は戎ヶ丘をめぐる信仰とその歴史を振り返っていきます!

歴史

最初に時系列をまとめてみます。

主に信仰にまつわる出来事をまとめ、他の出来事は除きます。

ほぼすべてが「復讐記」と「霊刀伝説」から引用です。

画像に関しては最後に「おまけ」として載せてます。

太古の昔~奈良時代(720年ごろ)

→須佐之男命が八岐大蛇の首をはねる

→はねた首のひとつが比嘉国=戎ヶ丘に落ちる

~平安時代初期(800年ごろ?)

→水龍信仰

~平安時代末期(1180ー85年ごろ?)

→水龍信仰は廃れている

→源平合戦

→平家の落ち武者が戎ヶ丘に来る

→未来の霊刀が千年杉の根元に埋められる

~鎌倉時代中期(1185ー1330の中間、1250年ごろ?)

→いくつもの面を被る身長が十尺(≒3m)を超える異形の僧が出現。千年杉を信仰するように告げる

→水龍信仰を捨て、御神木信仰の始まり

~鎌倉時代以降~

→交易の出来ない土地柄から、物を大事にする文化が生まれる

→御神木の洞の中に道具を供養する

→付喪神信仰が生まれる

~室町時代 応永の大飢饉(1420年ごろ?)

→飢えた若者が「霊刀」を見付ける

→平家の怨霊(?)に取り憑かれ人々を切り捨てる事件が発生

~江戸時代(1600年ごろ?)

→落雷により御神木が焼ける

→このころは御神木信仰≠付喪神信仰。御神木は古いから崇められていた。よって付喪神信仰

→御神木の次に古いと選ばれた稲荷像をきっかけに稲荷像そのものを信仰する

→付喪神信仰と稲荷様が混ざり合う時期、似非稲荷信仰が生まれる

→神職は喜狐の一族が水龍を鎮めた云々物語を伝える。稲荷様への信仰を集める

~明治13年=1880年5月21日

→全身を木の皮や根で作った鎧で包み、能面を被った2m(≒6.6尺)の巨漢が出現

→巨漢が村に稲荷信仰を止め、御神木を崇めよと告げながら村人を襲う

→巨漢は狐によって祓われる

~現代(1960年代)=ゲーム本編

→稲荷信仰が主流

→付喪神信仰、というより「霊刀」による九十九神は復興もしくは復讐を狙う

歴史から見る考察

水龍という超越神

日本書紀や戎ヶ丘の万事記に、記載してある神話にどれほど信憑性があるか不明。

だがゲーム本編を見るに、完全に無いとも言い切れない。あると思った方が自然。

水龍信仰は平安時代の御霊信仰の亜種と考えた方が良いと思う。

御霊信仰(ごりょうしんこう)とは、人々を脅かすような天災や疫病の発生を、怨みを持って死んだり非業の死を遂げた人間の「怨霊」のしわざと見なして畏怖し、これを鎮めて「御霊」とすることにより祟りを免れ、平穏と繁栄を実現しようとする日本の信仰のことである。

wiki/御霊信仰ページより

戎ヶ丘は土地の造りから水龍が関わっているので、どうあがいても水龍の影響下らは逃れられない。

だからこそ戎ヶ丘において理不尽なほど水龍は強いのだと思う。

御神木はただそこに在る

水龍すなわち土地があるなら、その土地にずっと居たのが御神木。

千年杉といわれる位なので日本史初期から在る。

何気にすごい木。

御神木が治水をしていたとは思えないが、根を張り山の土地を安定させているのも事実。

そして御神木として信仰を集めるのは自然な流れだったのかも。

ちなみに御神木は九十九神ではないと考えています。

付喪神信仰の影響もあると思いますが、本編の「あの巨大なこけし」が御神木が雛子の前に現れた姿だと考えています。小さなこけしは山の木々かな。

ただ見る。そこにいる。そこも共通点です。

霊刀の霊力乗っ取り。その衰退。

千年杉の根元に埋められたことがきっかけに千年杉と深い縁が生まれ霊刀。

このせいで霊刀が力を持つことになったと考えている。

霊刀は平家の怨霊を持っていたものだから、穢れの神になったのだろう。

御神木が根から水を吸うように、水龍の力を吸うと同時に霊刀に力が渡る。

霊刀が力を少し持ってからさらに力を集めるため、鎌倉時代中期に異形の僧として村人から信仰を集めた。

ここからは御霊信仰に近い。

御神木信仰で崇めていたのは御神木。その近く霊刀も。つまり平家の怨霊も崇めたものだから、神たる力を持ってしまったのだろう。

しかし稲荷信仰が主流となり力を失う。

当時3mもあった身の丈は2mほどまで縮んでしまうし、最終的に稲荷様に祓われてしまう。

そして本編につながる。平家の復讐よろしく村人への復讐を誓うのだろう。

御神木信仰を終わらせた稲荷様

稲荷信仰が始まるきっかけである御神木への落雷。

私は稲荷様が仕組んだことだと考えている。

九尾の狐と戦闘前に落雷が落ちるのは印象的。

この趣味の悪い絵画。

これにも特徴的な稲妻が描かれる。

稲荷いるところに稲妻あり。

といったところだろうか。

そして御神木が破れて得をするのは当然稲荷様である。

最後に

戎ヶ丘の歴史をまとめてみました!

こうみるとゲーム内テキストにもありましたが、信仰対象をころころ変えて神を選べる。

いわば神を作れる分人間の方が立場が上というのも頷ける。

人間という種単位の話だけどね。

一個人で強い雛子はやはり例外なのだろう。

おまけ歴史のソース画像

太古の昔~奈良時代(720年ごろ)

~平安時代初期(800年ごろ?)

~平安時代末期(1180ー85年ごろ?)

~鎌倉時代中期(1185ー1330の中間、1250年ごろ?)

~鎌倉時代以降~

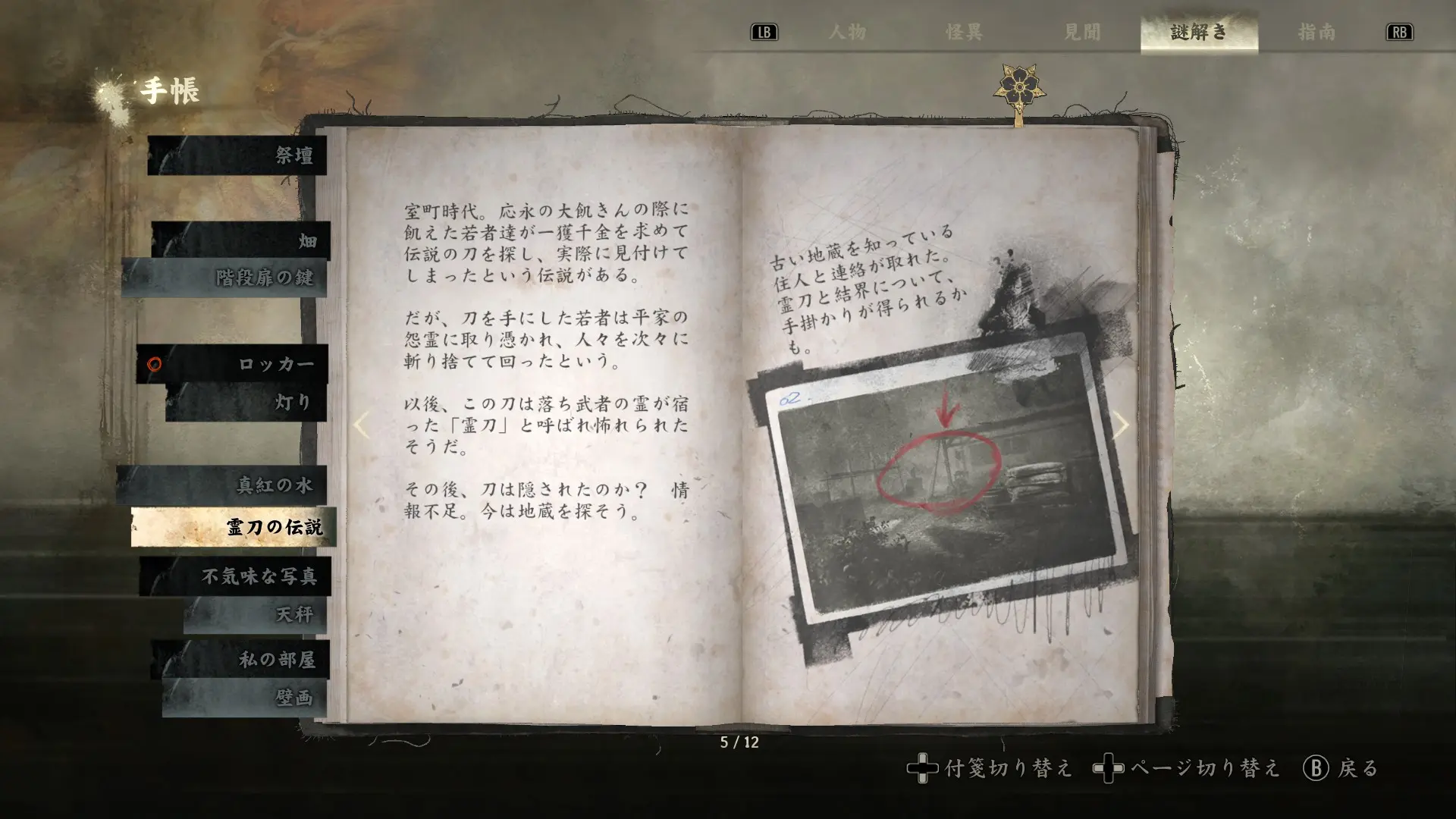

~室町時代 応永の大飢饉(1420年ごろ?)

~江戸時代(1600年ごろ?)

~明治13年=1880年5月21日